大阪での写真展の概要が決まりました!

詳しくは、【news】をご覧ください。

関西方面にお住まいの方、どうぞよろしく。

2005.10.29 (Sat) 横須賀に原子力空母配備?

2005.10.29 (Sat) 横須賀に原子力空母配備?昨日のニュースを見て驚きました、そして呆れました。

「原子力空母の母港」を横須賀(=つまり、核の被害の拡散を考えると、イコール首都圏)に作るという話が、結局地元や国民の声を無視するかたちで決定されました。

沖縄普天間基地移転の問題のいきさつにも憤慨していましたが、全く同じです。

自分との繋がりが見えないとなかなか社会的なテーマに目や気持ちが向かわないというのが本当のところだと思います。なので、全く他人に強要する話ではないのですが、これらのテーマは「当事者」として、無視できない話だと僕個人は感じています。僕は横須賀の近くに住んでいますし、首都圏で働いていますし、家族もいます。沖縄にも沢山友人達が居ます。それが理由です。

安全性が100%確約できない原子力空母がメルトダウンした際には、あるいは首都圏での大地震などの天災が起きた際には、あるいは、分かりやすい「的」としてそれが攻撃された場合には。そう考えると「当事者」は横須賀近隣だけの人では収まらないでしょう。

横須賀への原子力空母配置予定は2008年と勝手に決められています。まだ時間はあります。当事者として出来ることを考えて行きたいと思っています。

(日本の国益を考えて歓迎する話だと、政府は発言していますが、本当によくまあ臆面もなくそういう発言が言えるものだな。国益じゃなくて米益でしょう、それを言うなら)

「ホワイトバンド」が流行しています。「ほっとけない世界の貧困」も大切なテーマだと思います。僕はまずその前に顔浮かぶ家族や友人のために、出来ることから始めたいと思います。

2005.10.28 (Fri) ブルース・ウェーバー展(続き)

2005.10.28 (Fri) ブルース・ウェーバー展(続き)昨日の続き。

今朝、昨日見た写真展のことを思った。

もう一度、作品のことだけを思い起こす。

浮かんできた言葉は、「慈悲」。

印刷されたガイダンスの上に、手書きで書き込んだ彼の言葉。

そこには別れてきた人々への彼の想いがこぼれていた。

それはアメリカ人ならではのコミカルさやユーモラスがあっても、どこか必死な感じがした。

写真だけでは写りきらないものがあって、伝わりきらないものがあって、それを言葉で補おうとしているのだと思った。

自分の周りに纏わりついた権威を自分で塗り消そうという作業なのではないだろうか。

それをユーモアという表現で示そうとしている。

本当に必死なのかもしれない。

そうするに写真家を権威として扱う取り巻きだけの問題なのだ。

2005.10.27 (Thu) ブルース・ウェーバー展

2005.10.27 (Thu) ブルース・ウェーバー展仕事の打ち合わせ帰りに、すぐ近くで開催されていたブルース・ウェーバー展に出掛けた。

愛犬の写真は良かった。

しかし大半のモデルやセレブリティを撮影した写真には正直それほど心動かされることは無かった。

こういう言い方は悪いかもしれないが、とても寂しい写真に見えた。

写真家のせいなのか、それとも被写体のせいなのか。

あるいは、のっぺりとしたプリントのせいかもしれない。

妙に平面的なその写真の中でおどけている「スター」たちは、居心地の悪さや行き場の無い不安を隠し切れずカラ元気で刹那的なその存在感を強く感じさせた。

写真家が手書きでそこに書き込んだメッセージは、全てこれら死にいく人たちへの追悼の手紙のようだ。被写体を取り囲んだ黒いフレームが更にその印象を強くしていた。

(リバー・フェニックスをはじめ、実際にこの世の中に居ない人たちも居る。しかしそういう単純な理由ではない。ああ、それにしても、リバー・フェニックス。彼が死んでしまったLAの路上を訪ねたことを思い出した。)

これほど死の匂いが強い写真展も久しぶりだった。

そして、写真家はそのことをきっと自分自身分かっているのだろうと思う。

優しい人なのだろうと思う。とてもチャーミング。そして同時にとても寂しい人なのだろう。その意味でとても米国的だった。

(テレビのニュース番組で、有名な雑誌モデルの女性が「こんなに人が活き活きしてるなんて凄い」と甲高い声で騒いでいたが、それは彼女自身、写真の中の「スター」たちと似た暮らしをしているからなのだろうか。生の回路をぷっちりときったまま死を生きているような人々。)

これは写真作品そのものではないのだが、どうも今回の写真展の展示や企画そのもの、取り巻き方が騒々しすぎているように思えた。

ギャラリースペースよりもむしろ大きいのではないかと思える「ショップ」。しかも殆どが高級ブランド価格。どこかのアパレルショップで働いているかのような口調で受付にいるモギリの女性にも驚いた。(入り口でチケットを買うと「奥はショップになっております。」と完全な売り子モードの接客、その後、入り口に立って作家の言葉を読んでいる僕に2度も、チケットお持ちですか?チケットを見せてください、と問いかけた。雇われる立場、忠実にマニュアルに添っているだけだと思うのだが、あれは興ざめもいいところだった。)

積極的にアートが街に飛び出していくという発想。閉じた空間ではなく都市の真ん中で写真家とその作品に偶然に出会えるという機会は有難いものだ。

しかし、著名な写真家なのは分かるが、写真家を「ブランド品」を扱うように、権威としてまつりあげない方が良いと思う。あの少々安っぽい「カフェ空間」、そしてブランドショップの売り子的な応対の中では、作品そのものがまるで流行雑誌の切り抜きに見えてしまう。

せっかくカジュアルにアートが楽しめる空間が設定されているのだからこそ、その心持については少し残念に思えた。

その後、僕は近くのアートブックストアに駆け込み、最近出版されたエルスケンの「アムステルダム」の写真集を手にした。そこには人が写っていた。愛する街、愛する人々に向かいあう彼の視線と姿勢は、僕をほっとさせてくれると同時に、とてもポジティブな気分にしてくれた。

写真は死を写すものかもしれない。

それでも生を撮りたい、と僕は思った。

2005.10.25 (Tue) 『A Summer's Day』

2005.10.25 (Tue) 『A Summer's Day』大阪の大先輩、FM802の谷口さんにJoel Meyerowitzのオリジナルプリントを見せてもらった。

ニューカラーの代表的な写真家、僕もずっと好きな作家の一人だ。

谷口さんはオフィスにMeyerowitzの『A Summer's Day』の写真集を抱えてやってきた。

今、「極東ホテル」というテーマで僕は写真を撮っているが、最初に僕が写真を本気で取り出したとき、テーマは国道134号線の海沿いの風景を撮ることだった。

『A Summer's Day』を久々に見て、その時のことのことを思い出した。

当時東京の世田谷に住んでいた僕は毎週末バイクに乗って、鎌倉・藤沢・平塚あたりに通った。その時の写真は始めての写真展『Indian Summer』で発表した。今思えば何だか青臭い写真だけど僕にとっては今でもとても大切なシリーズだ。

今日は秋晴れの晴天だった。

秋晴れの晴天の日、そんな日をIndian Summerと呼ぶ。

Joel Meyerowitzがロードアイランドにある自宅前の海の風景を取り出したのは、ちょうど今の僕の年齢の時だった。そしてそれから7年間かけて撮影した写真を、夜明けから次の日を迎える夜更けまでの1日の物語としてまとめた。

それが彼の『A Summer's Day』(=ある夏の1日)という写真集だ。

1日という時間の設定の中に、7年にも及ぶ夏の記憶がギュッと凝縮されている。

今、僕は海の直ぐ近くの家に引っ越してきている。

今週末、久々に海に撮影しに行こうと思う。

週末がIndian Summerの日だったらいいな。

2005.10.23 (Sun) 外人にからまれました

2005.10.23 (Sun) 外人にからまれました大阪、道頓堀川近くの安ホテル。深夜1時過ぎ。

エレベーターが来るのを待っていると、突然背後から完全に目が開ききっている巨漢の白人女性に声かけられました。酔っているのか、別の理由で飛んでいるのか。

「何やってんの?部屋で仲間と飲んでるんだけど、来る?」(英語でつめよられました)

よくよく話を聞いていると、オーストラリアのブリスベンから来ているアーティスト集団で

今近くのギャラリーで作品展を行っているとか。

更に話を聞いていくと、なんと僕がさっき部屋のインターネットで見ていたdigmeout cafeで展覧会をやっているBlacklab Galleryの連中ということが判明した。

「さっきウェブ見てたところだよ。実は僕も今度digmeout cafeで写真展をやるんだけど。」というと、「じゃあ、やっぱりアナタは一緒に飲みなさい」ということになって、結局泥酔した連中の部屋で朝4時頃まで過すはめになってしまった。

部屋にはdigmeoutがサポートしている写真家の増田好郎君や、桑島薫さんもいた。

2人にお会いして色々と話ししたのはとても楽しかった。

絡まれた(と思った)瞬間は何が起こるかと思ったけど、実は実は「幸運な夜」になったのだった。

ということで、

11月中旬から、大阪の「digmeout cafe/gallery」にて、写真展行います!

詳しくは近々報告します。

大阪での初個展、むっちゃ楽しみです。

(酔いどれ集団です)

2005.10.22 (Sat) きょうのできごと

2005.10.22 (Sat) きょうのできごと昨夜から大阪に来ています。

柴崎友香さんの『きょうのできごと』という小説を品川から乗った新幹線の中で読み耽っていました。

先日、柴崎さんご本人にお会いする機会があって、早く彼女の作品を読みたいなって思っていたのですが、読もうと思って買い込んでいた数冊(リチャード・ブローティガンの『不運な女』、ポール・オースターの『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』、ケンブリュー マクロードの『表現の自由と知的財産権』)があったので、それを読み終えた昨夜、やっと柴崎さんの作品を読み出すことが出来ました。

京都を舞台にした小説なのですが、とても心地良い気持ちになりました。

僕は兵庫県出身で18歳の時に家を出てからはずっと東京(今は神奈川ですが)で暮らしてきました。その間、関西に戻ろうという気持ちは殆ど一度も持ったことはなかったのですが、彼女の作品を読んで、初めて関西ってやっぱりいいな、って思ってしまいました。

小説の主人公達ののびのびとした感じ、時々登場するわけの分からないおっさんの存在の面白さも含めて、とても心地良く感じられました。やっぱり僕は関西人なんだなっていうことを久々に思い起こしました。

新幹線の中では読み終えなかったので、ホテルの近くの道頓堀川・戎橋の袂に座って読み終えました。飲み屋街の喧騒や、ホストやホステス達がうろつく光景も、なんだか人が生きてる感覚がして心地良く見えてきました。そんな僕の『きょうのできごと』でした。

柴崎さん、有難うございました。

また他の作品も読みますね。

(けさのしゃしん)

2005.10.20 (Thu) 買ってみました

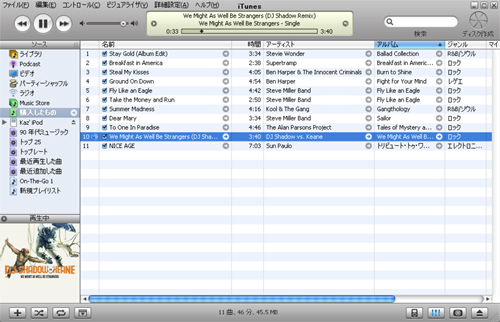

2005.10.20 (Thu) 買ってみました先日、那覇から知念村方面へ車を飛ばしていた時にFMラジオから流れていた曲がそれ以来ずっと気になっていて、昨晩iTMS(iTune Music Store)でその曲を買ってみた。

どうものめり込みやすい性格なので、iTMSに手を出し始めると気づかないうちに沢山曲を買ってしまいそうで、ちょっと静観していたのだけど、夜中帰ってきてどうしても聞きたくなった時とかは、やっぱり便利だな、と思う。沖縄のFM局に電話してFAXで送ってもらった選曲リストを元に10曲ほどまとめ買い。(この場を借りて、スタッフの方へ御礼を申し上げます)

懐かしいAORが多いんだけど、沖縄の澄み切った秋の空の下でドライブするにはとても似合っていてとても良かった。こういうときにはほんとFMラジオというのはいいなと思う。

FM局で音楽が流れなくなったということは音楽ファンの人の間ではよく聞かれることで、正直僕も同感だ。FM局もCDショップの店頭も状況は同じ。音楽との「偶然で幸運な出会い」というのは、意外と少なくなっているのかもしれない。

逆に、一部の熱心なファンの人にとってはiTMS他、ネットを使いこなすことで以前よりは幸運な状況になっているだろうけど。一般的にはやはり出会いは少なくなった気がする。

じゃあiTMSがかってのFMラジオのような存在かというと、それはどうも違う。

その辺、これからまた進化するのだろうか。

それにしても、今更ながらワンクリックで直ぐ買えてしまうという仕組みはやっぱり凄いなあと今更にそう思った。でも、これは酔ったりして判断が鈍る時にはやめたほうがいいな。

子供の時のように「はい、今月のお小遣いの500円よ」って決めてからの方が、特に僕のような人間にはいいかもしれない。

やっぱりiTMSカードにしようかな。

2005.10.17 (Mon) 時計

2005.10.17 (Mon) 時計ようやく時計を買った。

いろいろと思案して、結局G-SHOCK。

(1)まずなるべくタフなこと。

(2)Dual Time(あるいは世界時計)

(3)コンパス(しかも見やすい奴)

(4)素潜り程度なら海での使用も可。

この条件でずっと探したが、結局見つけられなかった。

SUUNTOがあるけど、あれは壊れる。

全てを満たそうと思うのが駄目だということで、(1)と(2)だけ満たしてくれる一番安くて丈夫そうなものにした。

で、結局G-SHOCKの最も小さくてシンプルな奴。

世界時計が付いているので、旅先でも宜しい。

以前使っていたG-SHOCKはガンガン海に入っていたので、強化ゴムが朽ちて知らない間に落としてしまった。海に入るときは、入るときでまた考えよう。

コンパス機能は付いていないので、時計のベルトに跡付けできるSUUNTO製の小さなコンパスをアウトドアショップで買ったのだが、クリップのようにつけるものなので先日の旅先で早々に無くしてしまった。

今日別のアウトドアショップに行ってみたが、意外と他に選択肢がなくて困ってしまった。

3月にフランスでお会いした作家の池澤夏樹さんも全く同じようにコンパスを時計のベルトにつけられていたが、あれはどこのメーカーのものだったか。

目下の悩みはこれである。

2005.10.12 (Wed) 10月前半

2005.10.12 (Wed) 10月前半この2週間ほどで観た展覧会。

Wolfgang Tillmans「truth study center」/ Maureen Paley

ティルマンズの新作写真展を運よくロンドン滞在中に観ることが出来た。

ガラス版を敷いた手作りの「机」の上にまるで標本のように並べられた様々な生の断片。

Alex hartley / Victoria Miro

同じくイースト・エンドのギャラリー。ロンドンに行くとMaureen PaleyとこのVictoria Miroは必ず廻る。

Barry McGee&Clare E.Rojas / Modern Art

篠原有司男 / 神奈川県立近代美術館

篠原さんの「ボクシングペインティング」する姿はウィリアム・クラインの写真集で見たことがあったけど、作品そのものを見るのは今回が始めて。この展覧会を観た「極東ホテル」に来ていたシドニーからの旅行客が偉く感動していたので、この月曜日に僕も行ってみた。痛快!

彫刻家のペーパー・ワークと彫刻 / 神奈川県立近代美術館 鎌倉別館

篠原展の半券で見れるということで別館にも行ってみたが、こっちもかなり面白かった。

彫刻を作るまでのプロセス、アーティストが普段何を考えているのかが、覘けて刺激的でした。

東松照明展「Camp カラフルな!あまりにもカラフルな!!」 / ギャラリー新居

沖縄を撮った近作。最近は35mmフィルムで撮影してデジタル出力にされている。

ギャラリーの方とお話して、東松さんがお身体も心配なく元気に撮影されていると聞き嬉しかった。本当に刺激的なカラープリントで凄かった。

一坪展 / ガーディアンガーデン

先週、誕生日を迎え、また1つ年をとりました。

篠原さん、東松さんの作品にこのタイミングで触れられたことはとても幸運なことでした。大いに刺激されました。

9月上旬の写真展終了以降、ロンドン滞在をはさんで、既に「極東ホテル」の次の季節の撮影を始めています。

相変わらず、撮影時間よりも旅行者達と話す時間の方が長くなってしまうのですが。

新しい年も引き続き、たんたんと続けていきたいと思います。

2005.10.05 (Wed) ロンドンの墓地

2005.10.05 (Wed) ロンドンの墓地ロンドンの最終日、Highgate Cemeteryに出掛けた。

この1週間ずっとミーティングが続いていたし、僅かな時間だとどうしても町の中心から離れることが出来なくて、結局PiccadelyやSoho辺りに行くことになるのだが、そこでは1~2件の書店以外にはあまり興味を持てるものも見つかりそうにない。

まとまった時間がとれた帰国当日の午前中から午後の間だけは、街の喧騒から離れたかった、まあいつもそうなのだけど。

Highgate Cemeteryを選んだのは特に明確な目的があったわけではない。

地下鉄の1日券が使えるZone2ギリギリの外れだったというのが正直なところ、その理由だった。

(ちなみに街中での収穫は、William Burroughs のアート作品、というか殆ど10秒くらいで書いたような落書きをSohoの小さなギャラリー見たことと、新しく出来た書店でRobert MapplethorpeとJeanloup Sieffのオリジナルプリントを見つけたことだった。

それにしても、中心地は中国人観光客が多くて驚いた。

染めた髪を逆立てた男の子と、まるでちょっと前のTVアイドルのような賑やかな色使いの服装の女の子が抱き合いながら歩く姿に本当に沢山出会った。)

市内中心地からNorthenLineで北へ。

Archway駅で降り、Hampstead地区の静かな住宅街の真ん中を南北に伸びる坂道を登っていくと、大きな公園に隣接してその古い墓地はあった。

カール・マルクスの墓があるとことで有名なところだというのは、其処に行ってはじめて知った。

巨大なマルクスの石の頭像はあまりにもその場に不似合いだった。

(ハイストリートを闊歩する若い中国人達はここに来るのだろうか? 民族大虐殺を各地で行ってまで突き進めたあの文化大革命は果たしてもう先代が語るだけの懐かしい昔話に過ぎないのだろうか。)

この墓地が造られたのが1839年。

それが一般的な墓地(この言い方はちょっとおかしいか)と比べて古いのかどうか分からないが、鬱蒼と茂った森の中に大きく傾いた石の墓標がどこまでも並んでいる姿を見ると、時間の感覚が遠のいていった。

花が供えられているのは、墓の中を通る小道沿いや区画整理されている場所に建てられた比較的新しい墓や見るからに立派につくられた恐らくはそれなりの地位にあった人の墓で、多くの墓には花が生けられるどころか、伸び放題に茂った草木に取り囲まれたまま大きく前後左右斜めに傾いた姿勢で佇んでいた。

傾いているのは地中で木の根に持ち上げられてしまったり、雨風で地面が緩んでしまったためだろう。

中には大きく傾いたまま太い木の根に羽交い絞めにされ窮屈そうな姿でたっているもの(それは自然に帰った喜びのあまりに森の樹と抱き合っているようにも見えたのだけど)、あるいは一部が欠けたり崩れていたり、あるいはそれがもう墓石なのかそもそもその森の中にあった自然石なのかどうか良く見なければ分からないものもあった。

しかし、形や大きさや向きがまちまちの墓標が森の草木の合間から頭を覘かせて、木々の隙間から刺し込む光に白く浮かび上がり、風で揺れる梢の影をまとうその姿は、地面からむっくりと身体を起した名も知らぬ幼木や、あるいは森の中で背中を丸めて眼を閉じ瞑想にふける年老いた人の姿のように見えた。

そう思ってみていくと、ひとつひとつの墓石に表情がある。

何故だか僕はそこに生の気配すらを感じた。

墓を見て生命力を感じるというのはおかしな話だが、それは、つまるところそれらが持つ「多様性」のためなのだろう。様々なカタチの石とその多様性はそれらが時間の流れとともに朽ちているために表れたもの。

朽ちていくというのは、また生きていくということなのかもしれない。

例え沢山の人たちが集まっていても、様式や制度や構造やシステムや流行やメディアや情報に左右されすぎている都市の光景が死を連想させるのと、要するに逆さなのだ。

1時間ほど森の中をゆっくりと歩いた。

それは墓の中を歩いているというよりも、まるで北方の樹海の奥深くに住む見知らぬ種族の集落を歩いているような感覚だった。そして時間と此彼岸の感覚が薄れている感覚は寒々しくもあったが、同時に心地良くもあった。

やがてその森が少し開けた辺りで、僕の眼は一つの墓石に釘付けになった。

それは、大きな十字架に寄り添うように祈りをささげる天使像が並んだ古い墓だった。

その天使像は足元から全身に至るまで赤いベリーの実と蔦に絡まれて立っていた。

雲の隙間から刺す光が、天使の顔と赤い実をキラキラと輝かせていた。

赤い宝石が鏤められた鮮やかな深緑のドレスを身にまとった美しい女性が、冬の予感を感じながら、愁いを含んだその顔を陽の光で静かに暖めているようだった。

遺された人々が意図して施したものなのか、あるいは偶然に風に運ばれた種がその場所で芽を出し、その墓と石の天使に交わっていったのか。

いずれであったとしても、僕はこれまでに感じたことがない美しさをそこに感じてずっとその前に立ちつくしてしまっていた。

あるいはこの感覚が物悲しさというものなのだろうか。

石の身体は時間の流れとともにゆっくりと、しかし決してその流れに逆らうことなく朽ちていく。

しかし柔らかな緑の草木は新しい季節のたびに芽を出し、蔦を伸ばし、葉を広げ、やがて無数の赤い実をつけ、鳥や栗鼠や周りの生物を養い、その冷たい石の天使をも暖め、やがてまた新しい季節を迎える。そんな風に尽きることない生の循環を繰り返す。

儚さと美しさ。幸福と不幸。その僅かな均衡の中にある美しさ。

その墓はまさに全身でその美しさを表現していた。

僕はずっとその場に立ったまま、その天使の姿を見続けていた。

2005.10.04 (Tue) Herald Street,London

2005.10.04 (Tue) Herald Street,London